先日から始まったシリーズ企画「小売業の経営課題に対するFlowの有効性」。Flowの具体的機能や特徴が、小売業が抱える経営課題をふまえて、いかに解決・改善に貢献するか、包括的かつ具体的にご説明していく企画になっています。

(前回についてはこちら)

今回は「4つの経営課題」について、弊社がこれまでたくさんのお客様からうかがってきたお話を交えながら、皆様と一緒に改めて確認していきたいと思います。

(「小売業の経営課題に対するFlowの有効性」 全体像)

シリーズ「小売業の経営課題に対するFlowの有効性」構成

- 4つの環境

- 社会環境 「コロナ禍」

- 経済環境 「投資への抵抗感」

- 事業環境 「リアル店舗とEC」

- 技術環境 「DXに半信半疑」

- 4つの経営課題

- 売上アップ

- 意思決定の迅速化

- 業務効率化

- 店舗の自主的成長

- 小売業の経営課題に対するFlowの有効性

- 事業KPIの統一

- ダッシュボード機能

- レポート機能「Pulse」

- 詳細レポート

(「3」については今後順を追ってご紹介していきます)

(前回「4つの環境」のおさらい)

・小売業を取り巻く環境(社会、経済、事業、技術)に大きな変化が見られるが、それぞれに対して現実的には各企業非常に厳しい舵取りに追われている

・これら環境に共通しているポイントは、データの重要性とデータを基にした経営へのパラダイムシフトの必要性(データドリブンな経営の実現)

・DXの流れは一過性のものではなく時代の必然で不可逆的。しかし難しく考える必要はなく、店舗に関するデータを可視化・分析することで、様々な領域での活用が見えてくる(データの活用)

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

- 売上アップ

- 意思決定の迅速化

- 業務効率化

- 店舗の自主的成長

A. 売上アップ

言うまでもない命題であり、永遠の課題です。そして結論から申し上げると、恒久的な売上アップの法則は存在しません。しかし売上アップを目指す近道は、確実に存在します。

社会環境=コロナ禍によって、リアル店舗の客足が鈍っていることは皆様実感としてお持ちかと思います。お客様を捕まえられなければ、売上は伸びません。ということは、売上構造を正しく、正確に把握する必要があることは自明です。売上を構成する要素のどこにボトルネックがあるのか、なにが不足していて、なにが余剰なのかを把握し、その適正化を図らなくてはなりません。

ほとんどの小売業にはPOSが導入されていると思います。そのデータを紐解くと、購買数(レシート数≒購買者数)、購買内容(商品カテゴリ、商品、点数、金額)、購買日時、レジ担当者などの情報が網羅されているはずです。これらすべて、非常に重要なデータです。しかし、それだけで良いのでしょうか?

そもそも、購買者は来店したから購買してくれたわけです。つまり、

購買者数 ÷ 来店者数 = 購買率 (%)

は、店舗の事業効率性の観点で大変重要な指標(KPI/重要業績評価指標)です。このパーセンテージが高ければ高いほど、その店舗は売上効率の良い店舗ということになります。

購買率が低いということは、そこにはなにか原因があるはずです。品揃えなのか、接客内容なのか、店舗レイアウトなのか、イチオシ商材の見せ方なのか。会計待ちの行列の長さに購買を諦めた方はいなかったのか…様々な要素を検討する必要があります。そしてそれら要素は基本的に、データ化されていることが望ましい。データがなければ、ただ憶測・肌感覚の域を出ず、正確性に欠けるからです。

購買日時も重要です。日別・曜日別・時間帯別などの売上構成を調べれば、月内のどの日・どの曜日・どの時間帯に、店舗の売上が伸びるのか、傾向値を導き出すことが可能だからです。これは店舗スタッフのシフト組成にも役立つ情報です。

とはいえ、時間軸の分析には「再現性のない事象」が要因として挙げられる可能性もあります。それは、天気かもしれません。店舗が入っている商業施設でその時期イベントがあったのかもしれません。団体客の来店かもしれません。いずれにせよ、そこまで調べることができれば、非常に精緻にデータ分析と今後の予測が立てられるのです。

そして「買わなかった人」の分析も重要です。

どんな業態であれ、購買率が100%の店舗はまず存在しません。確実に買わなかった人がいます。その傾向を把握し対策を練ることで、購買率アップへの貢献が期待できます。つまり売上アップへの貢献です。

たとえば、ある店舗の1日の購買率が25%の場合、75%が「買わなかった人」になります。その方々の時間帯別来店傾向を調べ、それが高い時間帯はスタッフによる声がけや店内セールの実施などを仕掛けることで、購買率アップを狙うことができます。

もしその店舗の平均客単価が3,000円、平均来店者数が1,000人/日の場合、購買率が5%上がる(=購買者数+50名)だけで売上が15万円/日アップします。1週間で105万円のプラスです。決して小さくはありません。

これもまた、来店者数をデータ化できていれば容易に実現可能な施策になります。

このように、売上構造を正しく、正確に把握することで、様々な分析と考察、そして対策を講じることができます。売上アップにはこうしたデータの収集と可視化が必要不可欠であることを、どうかご認識ください。

参考: 下図は弊社社長のチャドが以前制作した、オンライン(EC)とオフライン(店舗)のKPIを対比させた表です。リアル店舗に最低限必要と思われる要素を網羅していて非常に分かりやすいと思いますので、ご参照ください。

B. 意思決定の迅速化

社会環境の変化速度は必然的に、事業環境の変化を加速させます。ここに対応できなければ、企業のビジネスモデルが時代に呼応できず、企業の成長を見込むことができません。

意思決定を早くすることは、事業全体の対応力を強化します。最近では「アジャイルな組織が理想」などといわれますが、実際に組織改編することはそう簡単ではありませんし、そこに至るには相当の覚悟と耐性を要します。

意思決定のスピードを上げるには、なにも組織を変えるだけが手段ではありません。それは「データドリブンな考え方」を取り入れることです。

私たち人間は知っています、知識や経験値は非常に貴重で尊いものであることを。しかしそれらに依存し過ぎると、急激な変化や未経験の状況時に対応しきれないことがあります。知識や経験値がいつの間にか固定観念や思い込みにすり替わってしまうーそこに効く処方箋が「データドリブン」です。

「データドリブン」とは、データ分析で得た結果をベースに企画立案し、事業を展開していく方法です。

皆様は、経営計画策定の際、様々なデータ(KPI)を比較検討し、最適解を求めて立案すると思います。それをもっと日常的に取り入れていくべきです。というのは現代、特にお客様の購買行動が複雑化している中、これまで以上に彼らの情報を多く取り入れなければ、効果的な意思決定を下すことが難しいからです。

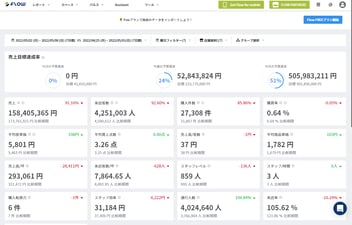

そのためにはやはり、事業におけるあらゆるKPIをデータ化し、蓄積し、分析できる状況を作らなければなりません。店舗に関するデータ、お客様に関するデータ、商品に関するデータ、従業員に関するデータ…事業に関するデータはいたるところに存在します。これらをまとめ、可視化し、分析可能とするプラットフォームがあれば、意思決定のスピードは劇的に向上します。

但しひとつだけ、極めて重要な前提条件があります。それは「ビジョン」です。

データを収集し、可視化し、分析するところまでは、どの企業も行います。しかし、その先ー分析した結果をどう活かすのか、なにを目指すのかを明確に定めるかどうかで、その先の成功は決まります。それがビジョンであり、データドリブンな経営です。

テクニックに優れていたり、体力値が高かったり、決定力が高い選手たちが揃っているサッカーチームがあったとしましょう。チームプレイの約束事がしっかり決まっていて、選手たちのモチベーションも高い。監督も選手たちのことを良く知っています。

しかし、実際の試合で様々なシチュエーションに遭遇した時、これまでの経験値に基づいたフォーメーション変更や個別選手へのポジション指示だけでは乗り切れません。そこにプラスして、対戦相手の試合傾向や相手選手の特徴をふまえた作戦指示や選手配置など、「経験値+データ」が有効です。

つまり、監督が明確で論理的なビジョンを持ったマネジメントができなければ、せっかくのタレントたちの能力を十分に発揮させることができず、良い成績を残すことはできません。

これは、私たちのようなデータ活用プラットフォーム企業がいくら説いても、企業がその重要性を認識してもらわないかぎり実現しません。

データがあれば大丈夫、ではありません。データを活用できてこそ、説得力のある、的確かつ迅速な意思決定が成立するのです。このことをぜひ、心がけていただければと思います。

C. 業務効率化

「売上アップ」と両輪で語られることが多いキーワードである一方、費用対効果(ROI)を示しづらい要素でもあります。

任意の業務における作業時間と作業者の給与から時給換算して計測する方法、作業時間だけを比較する方法、作業者の全担当業務における当該業務の割合変化をみる方法など、施策にかけた費用に対する見返りをレビューする手法は様々です。

しかしひとつ明らかなのは、「単にシステムが導入されただけでは、業務効率化は決して実現しない」です。

「これを御社に導入するだけで業務が大幅に改善されますよ」と喧伝するシステム会社をもし貴社がご存知であれば、くれぐれもお気をつけください。「データがあれば大丈夫、ではない」と先程申し上げましたが、それと同じく「システムがあれば大丈夫、ではない」のです。

業務効率化の肝は、システム導入前後で当該業務への負荷がどれほど軽減され、なお且つ、軽減された時間をなにに割くことができるようになったか、そしてそれがどの事業KPIにどのくらい貢献したか、を追跡することではないでしょうか。

業務負荷の軽減は、システムと呼ばれるものであればそのほとんどが謳っているものです。しかしそれだけでは必要にして不十分。業務負荷軽減と共に、作業者がそのシステムを活用して他業務にどのくらい作業量を割くことができ、結果的に企業の売上にどのくらい貢献したのかを計るべきです。

その算出は、データを収集・可視化できるシステムであれば比較的容易です。ここでも「データ」を「活用」することができるわけですね。

D. 店舗の自主的成長

これは比較的最近よく耳にするキーワードです。

小売業の場合、本社からの指示が一律かつ徹底されることを望むケース、店舗状況に応じて指示を変えその徹底を図るケースなど、その経営スタイルは様々です。そんな中、店舗の自主性を促す取り組みを行っているケースを見かけることがあります。

これはなにも、店舗に自由気ままに営業活動を行ってほしいというわけではありません。「店舗にもちゃんと考えて行動してもらいたい」という意図があります。本社からの指示待ちだけでは、店舗それぞれで直面している仔細な問題の根本解決にはならないからです。

とあるお客様が弊社Flowを導入されたのですが、そこで非常に興味深いことが起こっています。エリアの定例会議で各店がデータを駆使して状況報告を行っていたところ、その会議時間が当初は90分以上もかかっていたものが、今は40分ちょっとで終わるようになったというのです。

Flow導入直後は「どう使いこなせば良いのかわからない」と言っていた店舗が、程なくしてコツを掴み始め、自店状況を簡潔かつ効率的に把握・報告できるようになったわけです。その背景には「売上を上げるためにお客様の動向を探るにはどのデータを見るべきか」を自主的に考えながらFlowに日々慣れていった、店舗様の探求心と好奇心があるようです。

企業にシステムが導入される際、本社とシステム会社が主導して店舗の利用方法をマニュアル化し、トレーニングと指示の徹底を行うのが通例です。勿論、それ自体は間違っていませんし非常に重要です。やはり本社が手綱を握って指導していくことで、店舗もシステムに慣れていきます。前述の企業様も同様の方策を取っています。

しかしここからが大事なのですが、本社が店舗に「Flowのデータを見て自分たちが何を感じ、何をすべきか考えてほしい」という思いを常々落とし込んでいたのは、特筆すべき点だと思います。こうすることで、店舗は考えなくてはならない。自店舗の売上を伸ばすためにどのデータに注目し、なにをすべきかを、論理的に組み立てなければならない。これを実践できるということは、データ分析ができる店舗の集団を形成することになります。売上向上や業務改善に自主的・積極的に取り組むことのできる、非常にデータに強い集団、と言えるのではないでしょうか。

勿論、そのシステムが誰にとっても直感的にわかりやすい画面と構成でなければ、この構想も難しくなります。店舗の自主的成長を促すには、体系立てられたわかりやすいシステムと、明確な意思を持った本社の指導(売りの現場に探求心や好奇心を持たせる雰囲気づくり)が大事であると、改めて感じています。

*********************

4つの経営課題と題して、主に小売業が経営上抱える大きなテーマについて考察しました。いかがでしたか?勿論、これが課題のすべてではないことは、弊社も理解しています。資金繰り、B/S計画の難しさ、人材育成、ECへの取り組み…悩みはつきません。しかし多くの面において、弊社システムは貴社の売上増大・業務効率化に貢献できることは確かだと、私たちは思っています。

これらをふまえて、次回からは具体的に、Flowの機能・特徴がいかに課題を解決・改善するか、ご説明いたします。

*********************

シリーズ「小売業の経営課題に対するFlowの有効性」

更新予定

- 4つの環境変化 (公開済)

- 4つの経営課題 (本ページ)

- Flowの有効性① 事業KPIの統一

(10/4月 公開予定) - Flowの有効性② ダッシュボード

(10/11月 公開予定) - Flowの有効性③ レポート機能「Pulse」

(10/18月 公開予定) - Flowの有効性④ 詳細レポート

(10/25月 公開予定)

*********************

Flowおよび弊社に関してのお問い合わせはこちらまで。貴社のお悩みをぜひお聞かせください。お待ちしています。

#小売業 #リテール #経営課題 #店舗 #データ活用 #分析

この記事を書いた人

Flow Solutions マーケティングマネージャー。マーケに関する全てを指揮・監督。コロナ禍による原材料高騰→物価上昇のニュースを見る度に、生産現場での人材確保の大切さとデジタル技術導入の両輪がいかに大切か…と感じている。でも一番気になるのは007とマトリックスの新作映画。

■ Flow Solutions 会社概要

株式会社 Flow Solutions は、2016年にデータ活用プラットフォームの提供を開始し、アパレル、雑貨店、家電量販店など、すでに100を超える法人様の売上改善や業務効率化に貢献してきました。

店舗可視化IoTシステムを通じて取得する顧客行動データの提供、データ活用のためのアフターサポートなど、経営課題解決のための様々なソリューション・メニューをご用意し、現在さらなる進化を遂げるべくシステム開発に勤しんでいます。

店舗経営のお悩みやDX導入検討など、なんでも結構です。ぜひお気軽にお問い合わせ下さい!